授業紹介2020.11.9

【授業やゼミを紹介します】栄養学部フードデザイン学科「食品微生物学」/准教授 瀬尾誠

「食品微生物学」の授業を紹介します。

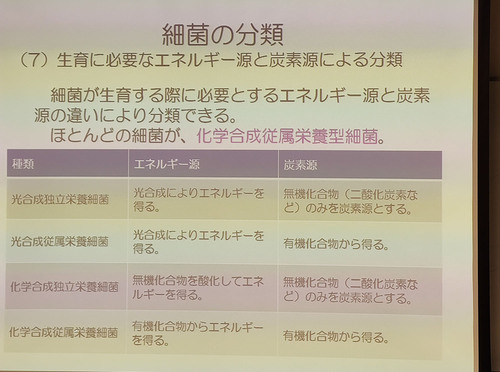

近年、塩麹・しょう油麹ブームをきっかけとして、味噌や納豆、ヨーグルトといった発酵食品の良さが見直されています。食材が人間にとって有用なものに変化することを「発酵」といい、もとの食材にはないおいしさや有効成分を加えて栄養価を高くし、保存性がよくなったものを発酵食品といいます。これと似たような現象として、食材の種類や保存温度などの環境条件によっては、「腐敗」し、人間にとって有害なものに変わってしまうこともあります。「発酵」と「腐敗」は、どちらも微生物が関わっており、人間の食生活にとって役に立つかどうかが大きな違いです。

私たちの身近にある世界に誇る伝統食材として、味噌、しょう油、清酒(日本酒)など数多くの発酵食品があります。「発酵」のプロセスでは、乳酸菌、納豆菌や麹菌といった微生物が食材に付着し、その食材に含まれる成分を分解し、微生物自らの栄養源としたり、新しい産物、例えばたんぱく質をアミノ酸やペプチドに、糖質を乳酸やアルコールなどを作りだすことで発酵食品が作られます。

この授業では、フードデザイン学科の2回生時に学修した微生物学概論の授業の中から、主に発酵に関わる微生物を題材とし、発酵食品の歴史や製造プロセスにおける微生物の役割を理解するだけでなく、微生物の育成をコントロールすることで食材の腐敗を防止したり、食中毒原因菌による健康被害を防止するための衛生管理に関する基礎的な技術や知識、専門的な視点を身につけてもらいたいと考えています。

発信部署:事務局