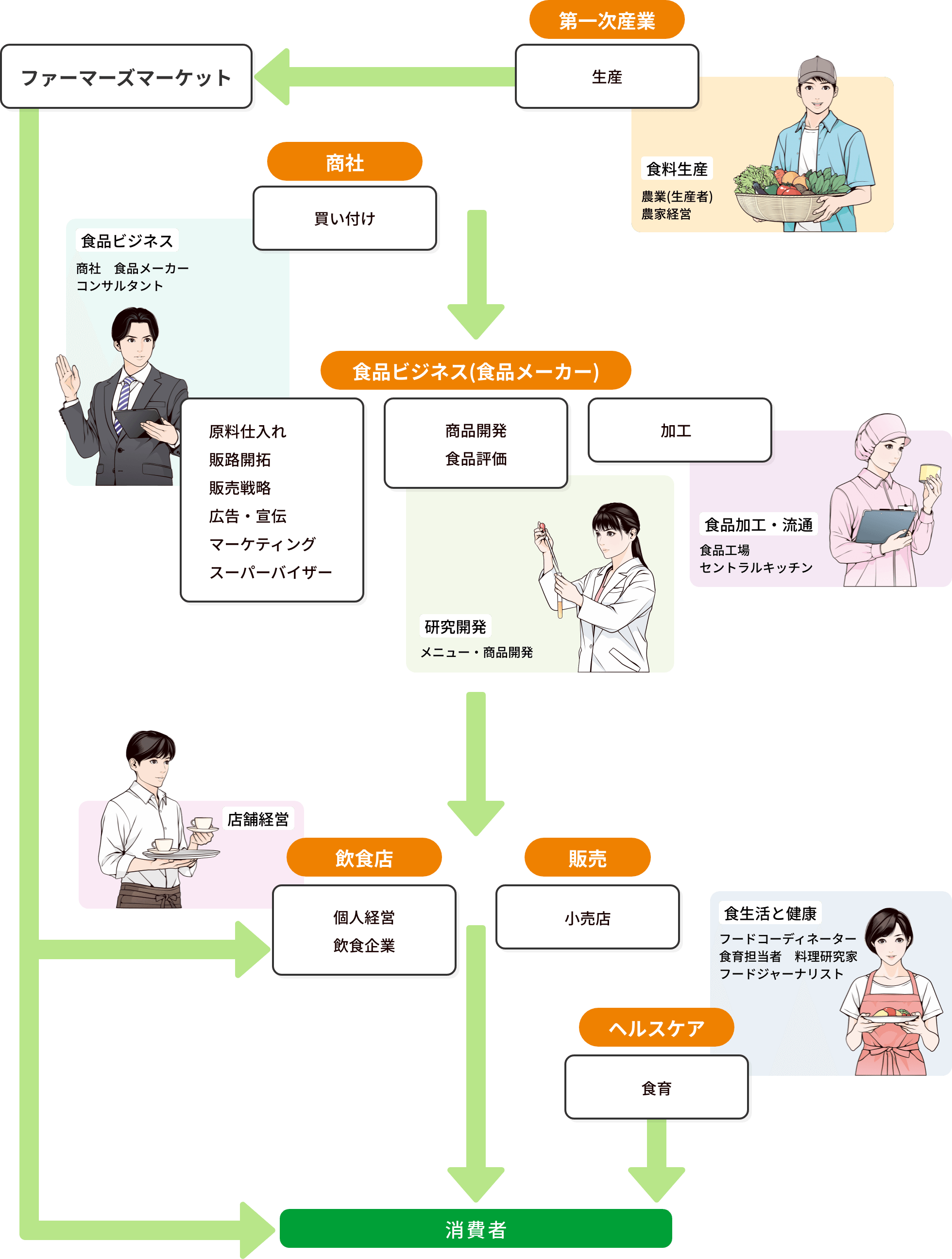

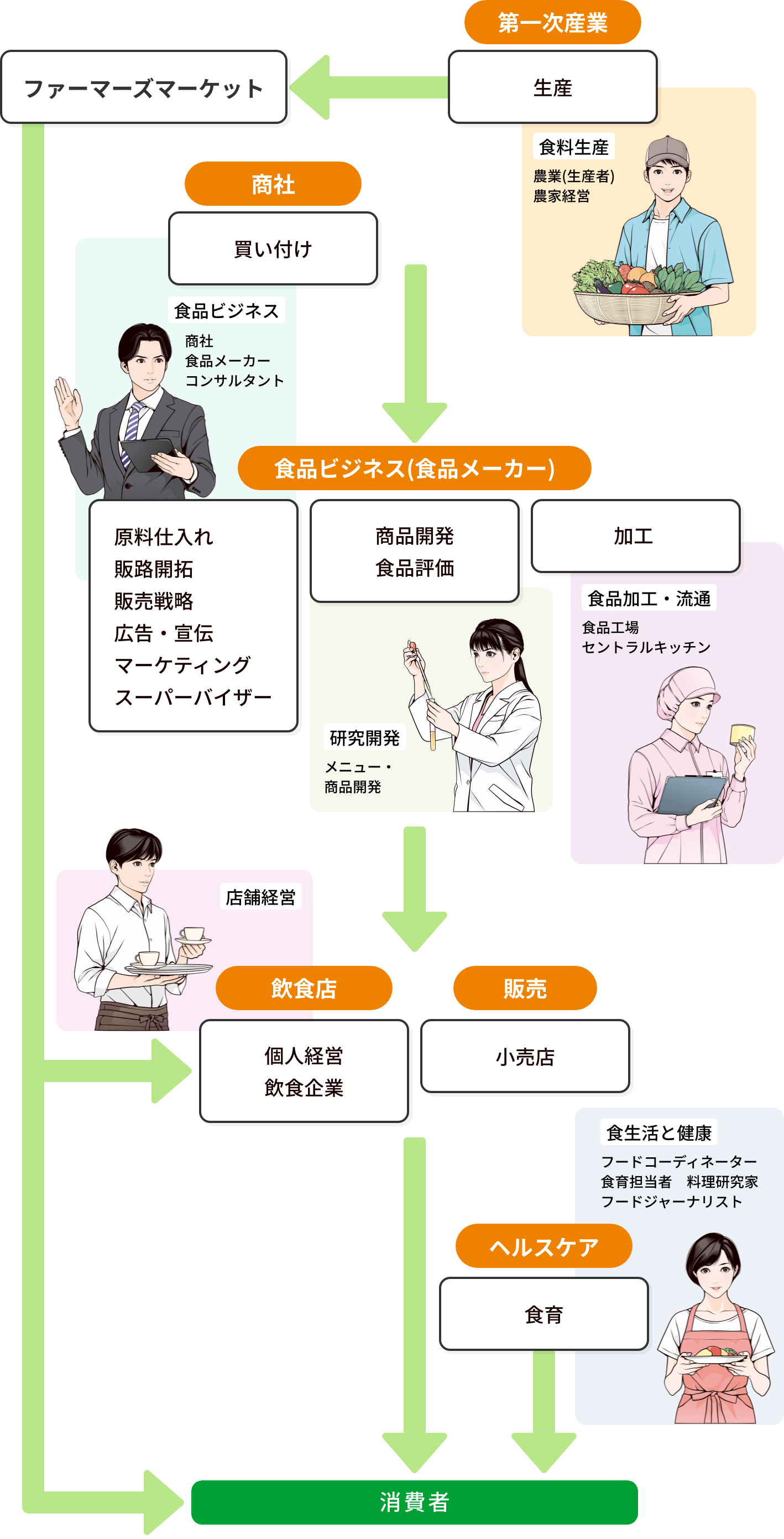

日本のGDPの約3分の1をフードビジネスが占め、

働く人の約8人に1人がフードビジネスで働いています。

”食べる”仕事はすそのの広い分野です。

そして、これからの“食べる”の分野では、

専門家と消費者の橋渡しをする人が求められています。

甲子園大学の食創造学科では自分の関心にそって、やりたいことを見つけられます。

また、幅広い“食べる”人々との交流をしながら、専門的な知識が得られます。

資格取得にとらわれず、理系文系を超えて総合的に“食べる”について学びます。

「食べることが好き」という能力を活かすことができる、全く新しいカタチの学科を作りたい―。

そんな気持ちから、新しい学科・食創造学科の構想をスタートさせました。

食を仕事にすることは幸せです。

その実現のために何よりも大切なのは、あなたのオリジナリティです。

食創造学科では一人ひとりの個性を大切にしながら、

栄養、経営、心理、嗜好性(おいしさ)など食についての力を身につけることで、

新しい時代の食を創造・提案できる実力を育成します。

あなたが大学を卒業して社会に旅立つときどんな人間に成長してほしいかを、私たちは一生懸命に考えました。

食べることを、ますます好きになって欲しい。

食を通じて、多くの人を幸せにして欲しい。

自分の考えをしっかり持ち、それをスマートに表現できる人になって欲しい。

誰とでも話せる明るさを身につけて欲しい。

学んだことを自在に応用できる、センスを磨いて欲しい。

食創造学科はそんな力を養うための教育カリキュラムを工夫し、あなたを待っています。

- こんな人にオススメ

- 食に興味がある

- 新しい商品(食品・レシピ)を開発したい

- 食べるのが好き

- 地元でお店を開きたい

- 食に関する仕事がしたい

- 地域で活躍したい

食料生産

・食資源生産学・食料生産システム・食と地域の実践演習

研究開発

・食品開発論・食品官能評価論/実習・食品バイオテクノロジー

店舗経営

・起業入門・6次産業化論・店舗経営論/実習

食生活と健康

・食生活・食文化論・ライフステージ栄養学・介護の食事実習・医薬品・サプリメント論

食品ビジネス

・食の情報学・食品産業論・ビジネス心理学・消費行動論

食品加工・流通

・食品加工学・食品製造学・食品流通論・調理学実習

- 食に関係する多様な領域を、なりたい自分に合わせて選択し、企業との連携授業や地域活動の場を体験するなど実践的に学ぶ

- 2つのアクティブラーニング

-

コミュニティ授業プロジェクト実践授業

- 食に関係する業界が欲しいと思う人材(業界インタビューより)

- 食に対するこだわり、関心・興味がある

- 自分で考える、発想する能力がある

- 自分の考えを伝えることができる

- 人と話すのが苦手ではない

- 情報(トレンド、新しい時代の流れ)に敏感

- 語学(英語)力がある方が良い

- 持続性、行動力がある

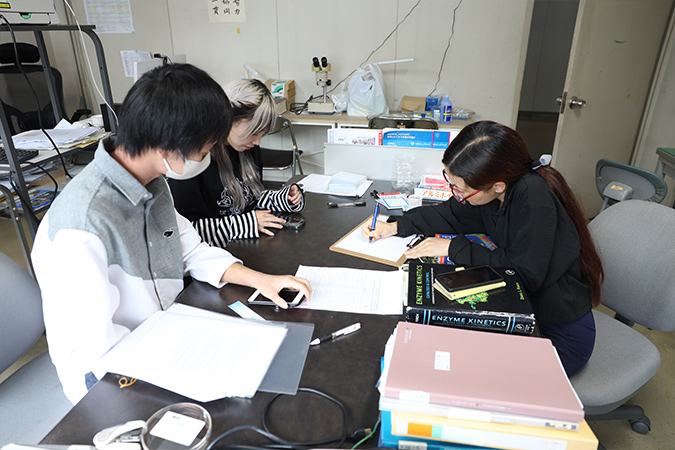

- コミュニティ授業

- コミュニティ授業は学生と先生の少人数グループで活動を行い、企業や地域の人との交流や職場見学等を体験し、実際に見て、聞いて、自分で考え、グループで考え、発信していきます。さまざまな体験を通して食に関する仕事を知り、自分の将来を定めていきます。その活動の中で、夢に向かって実社会で活躍するために必要な能力を鍛えます。

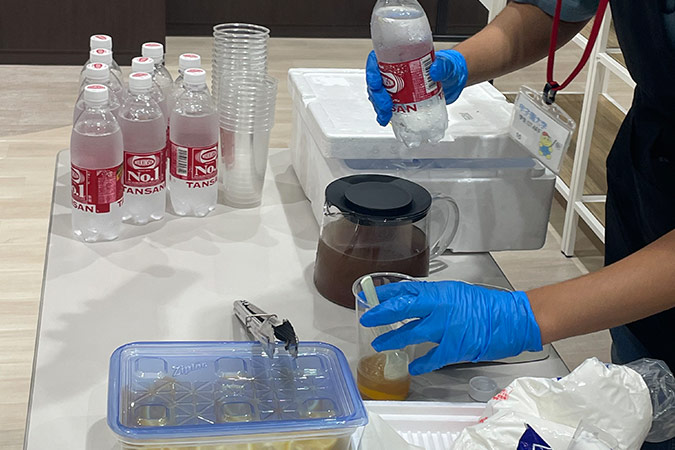

- プロジェクト実践授業

- 原料(素材)、調達、食品開発から製造・加工、流通、販売、マーケティングなどの学びをいかし、食にまつわるテーマを基にした少人数制の「スクール」で、商品開発の企画からプレゼンテーションなどの情報発信までを実践していきます。

スクール紹介

-

- スープとだしスクール

- 世界のスープやだしを再現し、

地域の文化を探求! - スープやだしは食の文化の根底にある重要な要素です。世界のスープや日本のだしを可能な限り再現し、それぞれの味わいや特徴に加え地域の文化や歴史を学びます。独自のスープの開発や学生同士の評価も行います。

-

-

- チョコレートスクール

- チョコレートを極めよう!

- 食品メーカーから来た先生と共に、カカオ原料からチョコレートを作る方法を学びます。みんなで世界中のチョコレートを食べ比べます。チョコレート感性をみがいて、新しいおいしさを持ったチョコレート製品の開発や新しい売り方を考えて提案します。

-

-

- 宝塚スクール

- ステキなばしょ、宝塚市!

- ダリアが宝塚市の「市の花」になりました。私たちはダリアから採取した酵母を使った商品開発や、毎年10月に開かれるダリア花まつりのお手伝いをしています。また、毎月開催される「たからの市」を盛り上げる活動もしています。宝塚のことを学んで実践する、それが宝塚スクールです。

-

-

- イチゴスクール

- イチゴを極める!

- イチゴは、日本人の大好きな果物の代表選手です。イチゴには、さまざまなブランド品種があり、生食で楽しまれるだけでなく、イチゴジャムやお菓子など加工品としても消費されます。さまざまなイチゴを味わい、また大学農園で実際に育てたイチゴを使った商品開発にも挑戦します。イチゴ好き集まれ!

-

従事者数(2016年調査)

日本の全産業従業者数 5,687万人。

約1/8をフードビジネスが占める。

- フードビジネスに従事する従業者数は801万人

- 飲食店、サービス業が約363万人、食料品関連小売り業が約253万人

資料:総務省統計局ホームページ

総務省・経済産業省「平成28年経済センサス活動調査」より

フードビジネスの名目事業規模(2020年試算値)

2020年の日本の名目GDP 538.2兆円。約35%をフードビジネスが占める。

- 2020年のフードビジネス全体の名目事業規模は約193兆円

- 食料品工業が約35兆円、食料品流通業が約133兆円、飲食店・飲食サービス業が約25兆円

資料:経済産業省「工業統計調査」「商業動態統計調査」「鉱工業指数」

「第3次産業活動指数」、日本銀行「企業物価指数」、

日本フードサービス協会「令和元年外食産業市場規模推計について」

より作成(試算値)

バニラの匂いはなぜ甘い?

アイスクリームやケーキなど、甘いお菓子にバニラの甘い香りは欠かせません。チョコレートにもバニラは入っています。

でも、バニラそのものを口にしても、ちっとも甘くはありません。むしろ、苦い。甘くないのに甘い匂いとは不思議です。バニラの香りがする食べものは、ほとんどが甘い物です。これを食べ慣れると、人間の脳はバニラの匂いを反射的に甘い味と結びつけてしまいます。味と匂いの連合学習と呼ばれています。キャラメルやチョコレートの匂いが甘いのも同じ仕組みです。

熱い餃子で唇を火傷しても餃子は嫌いにならないが、お腹を壊したら嫌いになる!

人は、むかつきや下痢などお腹が不快になると、直前に食べたものの味を嫌いになる習性があります。毒物を、繰り返して食べないための防御本能です。

牡蠣に中毒した人は、二度と牡蠣食べたくなくなります。始末の悪いことに、食べたものがむかつきの直接の原因ではなくて偶然であった場合でも、直前に食べたものが嫌いになる。この現象は、発見者にちなんでガルシアの効果と呼ばれています。

嫌いだけど理由はないという食べ物は、昔食べて気分が悪くなったことを忘れた可能性もあります。ガルシアは、むかつき感は嫌悪の原因となるが、痛みは嫌悪につながらないことも明らかにしました。タイトルのとおり、餃子が熱くても嫌いにはならないのです。

鰹節は、発酵食品!?

イタリアのミラノ万博に参加する、京料理の料理人たちに同行しました。万博会場以外でも、日本食を紹介するイベントを行ないました。

困ったのは、日本の鰹節のイタリア国内持ち込みが許可されなかったこと。EUの外からの発酵食品の持込禁止というルールがあったためです。高級な鰹節は、鰹を煙で燻した後に、表面に何度もカビ付けして保存性と味わいを高めます。このことが、発酵食品とみなされたのです。

やむを得ず、カビ付けのされていないアジア産の鰹節を現地調達しました。残念ながら、日本が誇る、鰹と昆布の合わせ出汁のお披露目は実現しませんでした。

※今後、コラムは随時更新予定です。

食創造学科 2023年4月誕生

食創造学科 2023年4月誕生